A(イザベル・レジェロン氏,以下A):私はナチュラルワインを「生きているもの」と定義します。ナチュラルワインとは、畑から醸造、そしてグラスに至るまで生命を守ることがすべてです。レストランでは「テロワール(その土地の個性)」という概念が非常に重要であり、ワインがどこから来たのかをお客様に伝える物語の一部となっています。

しかし、本当の意味でテロワールの表現を語れるのは、そのワインが、生きた土壌と豊かな生物多様性に支えられて育ったブドウから造られている場合だけです。ブドウの木がその土地にしっかりと結びついていてこそ、本物の「その土地の個性」を語ることができるのです。

ナチュラルワインの大部分、約80%は畑で決まります。残りはセラーでの作業であり、ブドウが持つ微生物のバランスを壊さないように醸造することが求められます。ブドウにはすでに水分、糖分、酵母、ミネラルといった、美しいアルコール飲料を作るために必要なものがすべて備わっています。私たちの役割は、畑で生まれた微生物の世界を守り、自然に自由に表現させることで、本当に「生きた」ワインを造ることなのです。シンプルに言えば、ナチュラルワインとは100%ブドウジュース − 必要に応じてごく少量の亜硫酸塩(酸化防止剤)を加えることもありますが − それだけです。

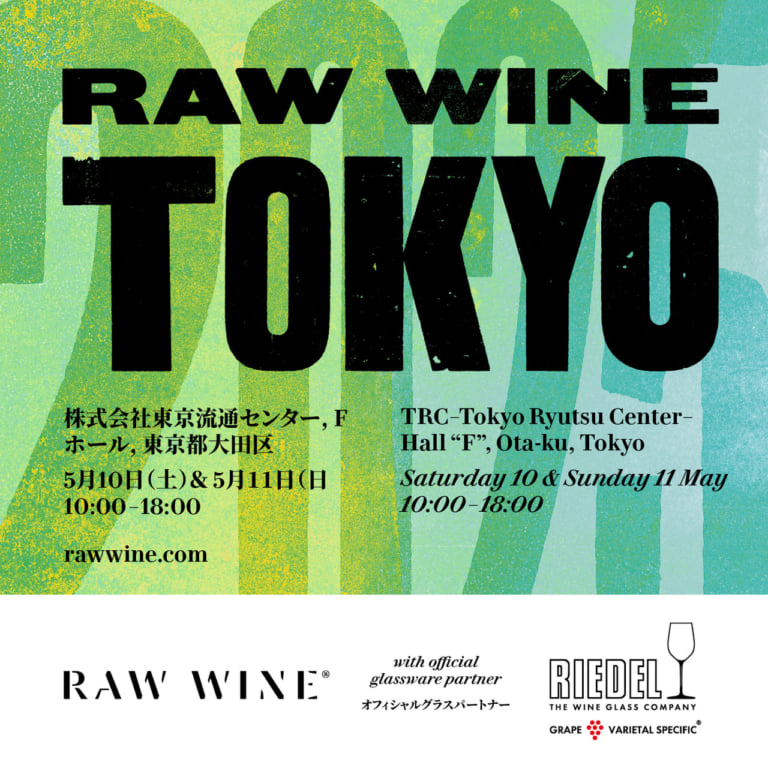

A:私たちは、コミュニティに参加しフェアでワインを提供したいと考える生産者に対して、厳格な「クオリティ憲章(Charter of Quality)」を設けています。RAW WINEのすべての生産者は、最低でも100%有機農法でブドウを栽培し、醸造においても極力介入を控えた方法でワインを造らなければなりません。生産者には、農法や醸造方法についてのアンケートに回答してもらい、有機認証の証明書やワインの分析データ(特に亜硫酸塩の含有量がEU基準を大幅に下回っていること)を提出してもらいます。

上記の基準をすべて満たした生産者に対してのみ、既存のRAW WINEコミュニティメンバーから推薦を受けるよう求めています。そして、最終的な決定を下す前に、私たち自身でもそのワインを試飲します。

私たちの活動が広がる中で、自然で持続可能な方法で本当に真摯に取り組んでいる職人たちを紹介し続けることが、私にとってとても重要なことなのです。

リーデル・スーパーレジェーロ レストラン マシンメイド

リーデル・スーパーレジェーロ レストラン マシンメイド

リーデル・ヴェローチェ レストラン

リーデル・ヴェローチェ レストラン

レストラン リーデル・ワインウイングス

レストラン リーデル・ワインウイングス

ソムリエ レストラン

ソムリエ レストラン

パフォーマンス レストラン

パフォーマンス レストラン

リーデル・ヴェリタス レストラン

リーデル・ヴェリタス レストラン

ヴィノム レストラン

ヴィノム レストラン

レストラン エクストリーム

レストラン エクストリーム

リーデル レストラン

リーデル レストラン

グレープ@リーデル レストラン

グレープ@リーデル レストラン

デグスタシオーネ

デグスタシオーネ

リーデル・オー レストラン

リーデル・オー レストラン

オヴァチュア レストラン

オヴァチュア レストラン

リーデル・ワインフレンドリー

リーデル・ワインフレンドリー

SL リーデル・ステムレスウイングス

SL リーデル・ステムレスウイングス

レストラン スワル

レストラン スワル

リーデル・バー

リーデル・バー

リーデル・リゾート レストラン

リーデル・リゾート レストラン

マンハッタン

マンハッタン

デカンタ

デカンタ

アクセサリー

アクセサリー

ソムリエ ブラック・タイ

ソムリエ ブラック・タイ

ソムリエ

ソムリエ

リーデル・スーパーレジェーロ

リーデル・スーパーレジェーロ

ファット・ア・マーノ

ファット・ア・マーノ

ファット・ア・マーノ パフォーマンス

ファット・ア・マーノ パフォーマンス

リーデル・マックス

リーデル・マックス

レストラン リーデル・イヤサカ

レストラン リーデル・イヤサカ

アディナ プレスティジュ

アディナ プレスティジュ

ヴィノグランデ

ヴィノグランデ

オーセンティス

オーセンティス

オーセンティス カジュアル

オーセンティス カジュアル

クラシック バー

クラシック バー

クラフトビールグラス

クラフトビールグラス

サルーテ

サルーテ

スペシャル グラス

スペシャル グラス

ディフィニション

ディフィニション

パーフェクトサーブコレクション

パーフェクトサーブコレクション

パーフェクトサーブ プールコレクション

パーフェクトサーブ プールコレクション

ビールクラシックス

ビールクラシックス

ボサノバ

ボサノバ

ノブレス

ノブレス

マンボ

マンボ

クオーツ

クオーツ

サファイア

サファイア

シュウファ

シュウファ

赤ワイン

赤ワイン

白ワイン

白ワイン

シャンパーニュ

シャンパーニュ

ロゼワイン

ロゼワイン

ビール

ビール

日本酒

日本酒

ウイスキー

ウイスキー

スピリッツ

スピリッツ

ソフトドリンク

ソフトドリンク

その他アルコール

その他アルコール

デカンタ

デカンタ

プレート

プレート

ボウル

ボウル

フラワーベース

フラワーベース

キャンドルホルダー

キャンドルホルダー